2025年4月の教室での活動の様子

今日は4月の様子をお伝えします。

4月の前に昨年11月頃からの体験後

すぐに入会して下さった方もおられましたが

4月から入会して下さった方々もお迎えして

新しい年度のスタートになりました。

折り紙ヒコーキ作り

先月、折り紙の本を見て

自分で作れるようになりたいと

頑張っていたお子がいたので

簡単なものから少しずつ

出来ればいいなと考えていたら

「はじめての折り紙ヒコーキ」

(戸田拓夫氏著)の本を

見つけました。

この方、紙ヒコーキのギネス記録保持者

だそうです。

小さめの折り紙なら

折り紙を直接本の上に乗せて

図に合わせて折ることも出来ます。

本を見ながら自分で考えて折れると

嬉しいし

よく飛ぶのでまた嬉しい!!

「ここに載ってるの全部つくる!」

と楽しんでいるお友達もありました。

折り紙は指先の巧緻性を育み

順に折り図を見ながら折り方を考える

想像力や思考力を養い

順に折らないと上手く行かないので

論理的思考も育みます。

また、紙ヒコーキが飛ぶには

飛行機が飛ぶときに働く力と同じ

「揚力(ようりょく)」という力が

働くのですが

これを子ども向けに解説した

絵本がありましたのでこの

絵本も読みました。

という本です。

紙飛行機の翼の向きを少し変えると

飛び方が変わることなども

体験しながら

この揚力を感じられるといいなと

思います。

新しい感覚教具を導入しました

【幾何図形重ね】

赤・青・黄色 それぞれの色の

大きさがピンクタワーと同じように変化する

丸・三角・四角の平面図形板です。

色鮮やかな教具で

使ってみると形や色の変化がとても楽しいです。

この教具はさまざまな使い方があります。

もちろん幾何図形重ねだけでも

楽しい活動ができます。

こうした幾何の活動は数への興味に繋がります。

【重量板】

大きさは同じで材質によって重さの違う

三種類の木製の板が各7枚ずつあり

ばらばらに並べて

目隠しをして分類する活動をします。

始めは軽・重の2種類から始め

その後さまざまな組み合わせで行います。

重さを識別する感覚を養います。

ここからは他の感覚教育の

活動の様子を紹介します。

まずは「色板(第二箱)」

ばらばらに並べてから同じ色をペアにします。

次に「色板(第三箱)」

9色×7段階のグラデーションがあり

順番に並べる活動です。

このグラデーションは本当に微妙で

大人でも難しいと思います。

「あれあれ、合ってるかな?」と

思ったら「これでいい?」と

軽い調子で聞いてみますが

それ以上の訂正はしません。

誤りの指摘はしないのが

モンテッソーリの教えです。

なぜかというと・・・

お子さんが間違った時

直接訂正したらどうなるか

考えてみるとすぐにわかるのでは

ないかなと思います。

これは、教具についてだけではなく

日常生活の中でもです。

では、どうやって訂正するかというと

大人が正しくやって見せることです。

すぐでなくても別の機会でも大丈夫です。

「幾何たんす(図形板とカード)」

「幾何たんす(カードとカード)」

こうしてすこしずつ

具体→抽象へと進みます。

「幾何学立体」

「ピンクタワー」と「マトリョーシカ」

マトリョーシカは感覚教具ではありませんが

大きい小さいの感覚を育むのに

とてもいいものです。

こうして対にすることで

大きい・小さいという感覚を

より楽しく印象付けることができます。

「円柱さし」

少しずつ大きさの違う円柱を

まずばらばらに出して

その後ぴったりの穴に

入れていきます。

大きさの微妙な差異を見分ける目と

大きさの違いによって重さも違う

筋肉感覚とのつながりを育てるとともに

摘まみをつまむ指先の動作も洗練して

いきます。

算数教育

ここからは主にお写真でお伝えします。

「わり算(金ビーズ)」

1年生のRくんに

3693÷3=の問題を

提示しようとすると

簡単すぎたようで

「わかるよ!」と

さっさと金ビーズを分けてしまいます。

これまでの活動で

1・10・100・1000の

金ビーズをそれぞれ3つに分ける

イメージがしっかり出来ていたのでしょうね。

そこで問題を変更して

4893÷3=にしました。

すると「わからない」と言った

Rくんですが

考えてできるかなと少し考えてもらい

ヒントを与えるとすぐにわかりました。

金ビーズを使うと繰り下がりのある

4桁のわり算だって簡単に出来て

しまいます。

算数に苦手意識を持たないで

数の世界を楽しんで欲しいというのが

私の願いの一つです。

「数字と玉」

奇数と偶数を知ります。

「へびあそび」

ビーズの数が全部でいくつになるか

たし算です。

以前にもやっていましたが

検算までできていなかったので

今回は検算(2枚目)もしました。

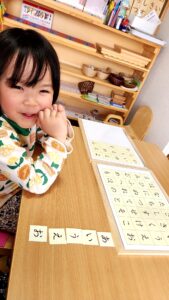

言語教育

「メタルインセッツ」

鉄製のはめ込みパズルのようですが

これを色鉛筆でなぞります。

デザイン的な要素もある活動です。

この活動は鉛筆を持って書くことの

練習として言語教育に位置付けられています。

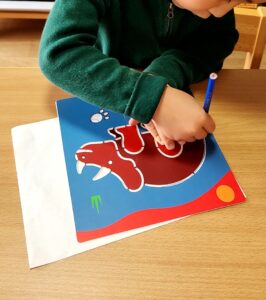

「恐竜のプレートなぞり」

教具ではありませんが

これもメタルインセッツと同様に

鉛筆を持って書く練習と考えています。

楽しくできるのがいいですね。

日常生活の練習

「洗濯」

はじめから終わりまで

段階の多い提示ですが

年中児のHくん

洗ってすすいで絞るのはもちろんのこと

最後干してから机や床の濡れている所を拭いて

お水をすて、使った布巾等も含め全部の道具を

片付けるまでしっかりとできました。

「花を生ける」

1歳2カ月のIちゃん

ママに絵本を読んでもらっている間に

自分で椅子に座れました。

「自分で座れた!」が嬉しそうです。

お家に自分で座れる椅子が無い

というお話も何人もの方から聞きます。

出来ることなら簡単なものでいいので

自分で座れる椅子があるといいですね。

3層や2層のパズル。最近人気です。

下は「ピタリコ」という新しい道具

指先にグッと力を入れなければならず

外れる時の音も面白いです。

「粗大運動」

小学生さん、組み立ても自分で出来る!

もちろん一人で出来ないところは

「手伝ってください」と言えます。

(ねじがしっかりしまっているかは確認

しています)

4月もさまざまなお仕事に

取り組んだ子どもたちでした。

そして、紙ヒコーキ作りは

5月にも続く・・・。

最近のコメント