2025年6月の教室での活動の様子

今日は6月の様子をお伝えします。

紙ヒコーキ作り

4月・5月に引き続いて紙ヒコーキ作りを楽しんだ

子たちもありました。

同じだけどちょっと違う紙ヒコーキ

繰り返し作ることでどんどん上手になるし

作り方も覚えていけますね。

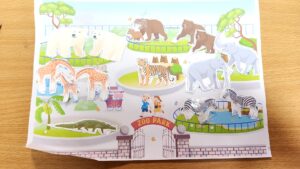

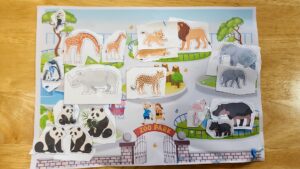

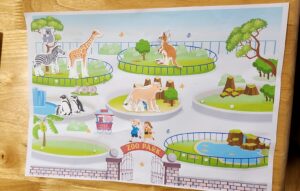

自分の動物園を作ろう!

動物園のシートに自分の好きな動物を

はさみで切ってのりで貼り

自分だけの動物園が作れます。

年少さん以上の活動です。

動物大好きなお友達は来る度に毎回一つずつ

動物園を作っていましたよ。

「ここは穏やかな動物エリア」

「ここは猛獣エリア」

「ここに鳥がいると感じが良くなった」と

いろいろ考えながら作っているお友達も

ありました。

できた!

こちらはまだ続きを作る予定。

まだ紙ヒコーキ作りをしている子は

紙ヒコーキブームが終わってからでもできます。

チューブボトルの量線注ぎ

チューブボトルで量線のついた試験管に

線ぴったりに水を注ぎます。

発達の順序は体の中心から末端へ

大きい動きから小さい動きへと

進みます。指先の細かな動きを

洗練するためには「つかむ」や「握る」

筋肉を育てなければなりません。

また、赤ちゃんが持っている

「把握反射」という物を握る反射

(赤ちゃんの手に指を近づけると握る

あれです)があるのですが

小さいうちにあまり使われないと

大きくなっても残ってしまい

手に無駄に力が入り

手先の不器用さに繋がることがあります。

この反射は物を「握る」ことを十分

繰り返しやりきると無くなっていきます。

チューブボトルで水を注ぐのは

それにぴったりです。

また、目で見て線ぴったりで手を止める

のは目と手の協応も育てます。

また、漏斗を使ってボトルに戻すのは

そっと試験管を傾けないとあふれることが

あるので、自己コントロールも育てます。

まだ線ぴったりで止められない2歳さんも

今はそういう段階で大丈夫です。

2歳のAちゃん

ブームにぴったりの活動だったようで

50分程も繰り返していましたよ。

漏斗で戻す時に溢れることも。

こぼれてもそれも学びです。

自分でスポンジで拭くことができます。

こぼれたという失敗が

自分で拭くことができたという

成功に変わります。

その他の活動

こちらは小学4年生さん。

チェッカーボードで大きい数の掛け算。

6桁×2桁の掛け算をしています。

この時は

887925×87をしていました。

式を見ると難しそうに感じますが

迎えに来られたママに計算した

用紙を見せた時に「難しくなかった?」

と聞かれると

「物(ビーズ)を使うから難しくなかった」

と答えておられました。

数字だけだと難しそうに思える計算も

実物を操作するので難しく感じないで

「自分にも出来た!」むしろ

「算数って楽しい!」って思えるのです。

ここが私がモンテッソーリの教育を

皆に知って欲しいなと思う所の一つです。

ここからは主にお写真で。

こちらは4桁の数を金ビーズと

カードで構成しています。

こちらは言語教育「そくおん」

(小さな「っ」のつく言葉)の

表しかたを学んでいます。

金ビーズとカードで4桁の数の構成

9999を構成しました。

大きな数を構成出来て嬉しそうです。

年中さんのHくんはコーヒー豆を

挽いてこの日は始めてコーヒーを

淹れました。

淹れたコーヒーはママにおすすめ

します。

ママは嬉しそう。

Hくんは自分も飲んでみたいと

飲んでみました。苦味が少なく

ほんのり甘い香りのコーヒーなので

美味しそうに飲んでいました。

数字の巻き紙、1~9999まで

順に繋げて書いていけます。

Hちゃんは今は1~10を繰り返し

書いていますがそれもOK。

以前と比べてしっかり上手に書けている

のがわかります。

メタルインセットと次は動物の

ステンシル。どちらも鉛筆を持つ手を

育てます。

感覚教具の3項式

数合わせパズル

「何で合わないのかな?」と

試行錯誤中です。

自分で気付いて欲しいので

「きっと出来るよ!」と

心の中で応援しながら見守ります。

自分で気付いて「出来た!」

という体験が自信へと繋がるからです。

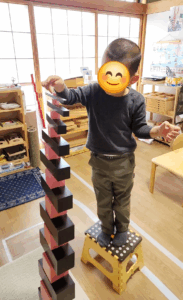

体を動かすのはやっぱり楽しい!

来月の活動も楽しみです。

最近のコメント