2025年9月の教室での活動の様子

~モンテッソーリの数の世界の魅力~

今日は主に9月の様子の中から

私が日頃興味深く感じている

モンテッソーリの数教育の活動

その魅力に

スポットを当ててお伝えします。

(わかりやすくお伝えするため

9月以前の写真も少し含まれています)

続いて他の9月の活動も

お写真でお伝えします。

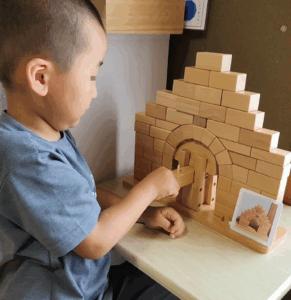

1.モンテッソーリの数教育は

その前の感覚教育から始まっている

感覚教具はその名前の通り

視覚・触覚・聴覚などの感覚で

感じるもので

円柱さし・長さの棒・ピンクタワー

茶色の階段・色付き円柱・

十項式・幾何図形重ねなど

10段階に大きさが変化するものが

多くあります。

(この写真では半分の

5個使っています。

小さい子の活動では

このように5個で使う

こともあります)

まだ数を数えない小さいうちから

教具に触れることで自然に

10進法に繋がる活動を行えます。

ピンクタワーと茶色の階段は

変化する辺の長さが

1センチ~10センチまで

1センチずつ大きくなります。

2.感覚教具から算数教具への繋がりを

子ども自身が気付くことが出来る

例えば長さの棒と算数棒

算数棒をする度にHちゃんは

いつも長さの棒の方を指して

「あれと同じ」と言ってくれます。

こんなふうに自分で何かに気付けることは

嬉しくて楽しいことなのですね。

そしてこれは

ただ私が気付いて嬉しかったことですが

これは11の合成をしています。

1~10の棒で11を作ると

こんな長方形になります。

大人の皆さんはおそらく

1~10までの数を全部足すと

いくつになるか知っていますよね。

この活動の段階ではまだかけ算は

していないので

子どもには伝えていませんが

何か気付きませんか?

「1+2+3+・・・」ってしなくても

こんなに簡単に答が出るんだ!って

気付いた時はとっても嬉しかったのです。

こんなふうに具体物で数が

目に見えることで

気付くことがたくさんあります。

こうした発見が喜びとなり

もっとやってみたいという意欲に

つながっていくのだと思います。

3.遊ぶように学べる

「0あそび」数人で遊びます。

配られたカードをそっと見て

書いてある数のくるみを取ります。

0~9のカードがあり、

「0」が配られた時にも取っては

いけないのです。

0の概念を学んだ後に強化するための

ゲームです。

金ビーズで両替あそび(銀行ごっこ)

をして四則演算の繰り上がり

や繰り下がりの準備をします。

金ビーズでたし算をしました。

みんなが取った数を合わせて

合わせたものを数えています。

こんなふうに

遊ぶように学べるのも

モンテッソーリ数教育の

魅力の一つです。

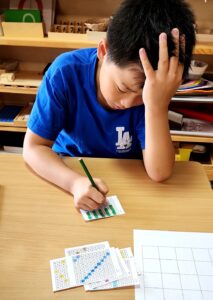

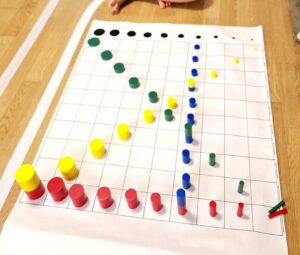

4.具体から抽象へ

初めは算数棒・色ビーズ・

金ビーズといった具体物

(本当に100のビーズには100個

1000のビーズは

1000個のビーズで出来ている)を

数詞や数字と繋げ

操作することを繰り返し

十分に慣れた頃に

切手やビーズフレームといった

半抽象(100と書いた切手1枚で

100,1000と書いた

切手1枚で1000)を扱い

最後は四則演算の暗算板など

数字のみの抽象へと移行して行きます。

(これは小学生の活動 素数探し)

しかし

抽象での活動が出来るようになったら

全て抽象になるのではなく

小学生の活動でも色ビーズで多桁のかけ算や

切手で多桁のわり算を行う等

物を操作しながらの活動が出来るので

分かりやすいです。

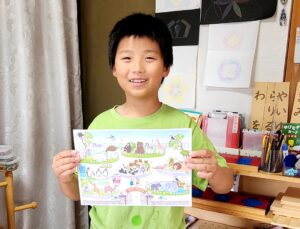

その他の活動の様子

ここからは9月の数以外の活動の

様子を主にお写真でお伝えします。

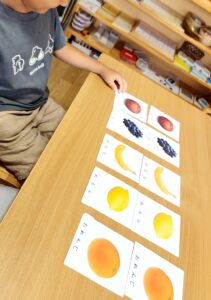

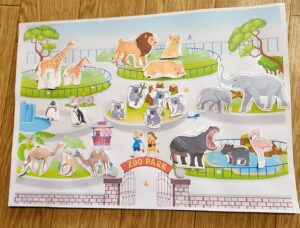

「海 陸 空気」のお仕事

新しく生き物のフィギアを準備しました。

手に取るお子さんが多かったです。

年中さん、カタカナで書いた

恐竜のお名前わかるのかなと

名前のカードから並べて

フィギア(絵のカードを並べるのですが

この時はフィギアで)を合わせて

最後に答え合わせ。

全部合っていました。

好きなものはすぐに覚えられるのですね!

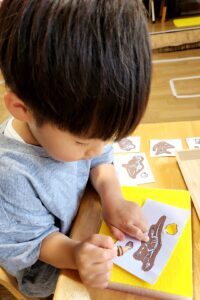

彫り文字なぞりをしました

やっぱりスロープは楽しい!

「やった!全部埋まった!!」

9月もさまざまな活動をした

子どもたちでした。

新しい教具棚

いろいろな写真を参考に私が引いた

簡単な図面で

ビーズキャビネットをこんなに

綺麗に作って下さいました。

(ビーズは付いていません)

金守家具さん

ありがとうございました。

使うのが楽しみです!

最近のコメント