6月に体験会を行いました

モンテッソーリ教室の体験って

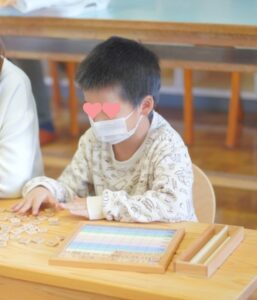

どんなことをするのでしょう?

モンテッソーリ教育では子どもの

敏感期に合わせた教具や用具の

環境を準備して、

その中で何を選ぶかは自由です。

決められた時間の中ですが、

活動の始まりも終わりも

子どもが自分で決めます。

(こちらは比較的小さいお子さま向けの用具)

何をするか子どもが自分で選びます。

自発的に行うことが大切です。

この大切さについては

わかっておられる方もあるとは思いますが

また後程お話ししますね。

まずは参加してくださった方へのお礼から。

【ご参加ありがとうございました】

カラ梅雨で暑い日の続く中、

ご参加くださった皆様

ありがとうございました。

中には県外から来て下さった方も

ありました。

【ご感想】

まずは保護者の方のご感想の中から

2名のご感想をご紹介しますね。

************

本でモンテッソーリを少し知っていましたが

実際におしごとをしている時の

親の関わり方など勉強になりました。

教室の中で楽しそうに

教具に触れているのをみて

通ってみたいと思いました。

K.U様

***********

***********

集中して遊びに取り組む姿を

見れて良かった。

家ではできないようなおもちゃが

たくさんあっていいなと

思った。

T.T様

***********

体験の中でもある、子どもの変化

体験教室は説明約30分と体験45分なので

実際に体験できるのは45分間です。

その中でも集中しておしごとできると

お子さまは変化します。

はじめのうち、たいていのお子さまは

ひとつのおしごとが終わっても

そのまま次のおしごとに移ろうと

してしまわれます。

そこで終わったら

「もう終わったのかな?

終わったらこうやって片づけるよ」と

お手本を見せるのですが、

それでもすぐにはできないことが多いです。

(片づけられたよ!)

ですが、集中しておしごとが出来た後は

何も言わなくても

自分でしっかりとトレイを両手で持って

棚に最後まで

片付けられました。

自発的に集中して作業することの大切さ

モンテッソーリ教育では

このように自発的に

集中して作業することが一番大切だと

言われています。

集中作業して、

満足いくまでやりきった幼児は

心が満たされ情緒が安定し、

自信や自発性が強められ、

社会性も芽生えるなど人格が

向上すると言われています。

(参考「モンテッソーリ教育学入門」市丸成人著)

そして、集中作業を繰り返すことで

子どもが本来持っている

”良さ”が現れた状態になることを

「正常化」と言います。

教室では、最後のご挨拶の時には

しっかり目を見て挨拶できたり

その後には

何度もタッチしに来てくださったり

嬉しい体験会でした。

(写真はイメージです)

体験くださった皆様

ほんとうにありがとうございました。

お教室でも「自分のものは自分のかばんで持ってきてね」と伝えており、みなさんそうしてくださいます。

お教室でも「自分のものは自分のかばんで持ってきてね」と伝えており、みなさんそうしてくださいます。

最近のコメント